お知らせ

へら絞り(へら押し)加工、はじめました ~ 技術の灯を守りたい

「ひょんなこと」から始まった、新しい挑戦

2023年、株式会社ツカダは新しい挑戦を始めました。

「へら絞り(へら押し)加工」です。

プレス加工を本業とする当社が、なぜへら絞り加工を?――正直に申し上げますと、これは計画的に始めたわけではなく、本当に「ひょんなこと」から始まった挑戦でした。

技術者不足で廃業が進む、へら絞り業界

きっかけは、大阪のへら絞り業者様との出会いでした。

長年、へら絞り一筋でやってこられたベテランの職人さんが、高齢化と後継者不在により、廃業を決断されました。「設備を引き継いでくれるところを探している」というお話を伺ったとき、私たちは大きな衝撃を受けました。

へら絞りは、日本の製造業を支えてきた伝統的な加工技術です。円筒形状や椀形状など、回転対称の美しい形状を、職人の手と感覚で作り上げる。機械化が進んだ現代においても、この技術でしか実現できない製品が数多くあります。

しかし、その技術を持つ職人が高齢化し、後継者がいない。このままでは、貴重な技術が途絶えてしまう――。

この危機感が、私たちを動かしました。

ろくろ3台、スピニングマシン1台を導入

「技術を途絶えさせてはいけない」

その一心で、大阪の業者様から設備を引き継ぐことを決めました。

導入した設備:

- ろくろ(へら絞り機)×3台

- スピニングマシン×1台

正直なところ、プレス加工とへら絞り加工は、似ているようで全く異なる技術です。プレス加工は金型で一気に成形しますが、へら絞りは回転する素材に「へら」を当てながら、少しずつ形を作っていきます。

機械はあっても、技術がなければ何もできない。それが、へら絞りの世界でした。

お師匠さんのご指導のもと、ゼロからのスタート

幸いなことに、設備を譲ってくださった大阪の業者様が、廃業後も当社の「お師匠さん」として、技術指導をしてくださることになりました。

月に数回、岐阜までお越しいただき、へらの当て方、力の入れ具合、素材の見極め方など、長年の経験で培われた技術を、一つひとつ丁寧に教えていただいています。

「ここでへらを当てる角度が大事なんや」 「素材の音を聞くんや。音が変わったら、力加減を調整する」 「最初は誰でも失敗する。失敗から学ぶんや」

お師匠さんの言葉一つひとつが、私たちにとって貴重な財産です。

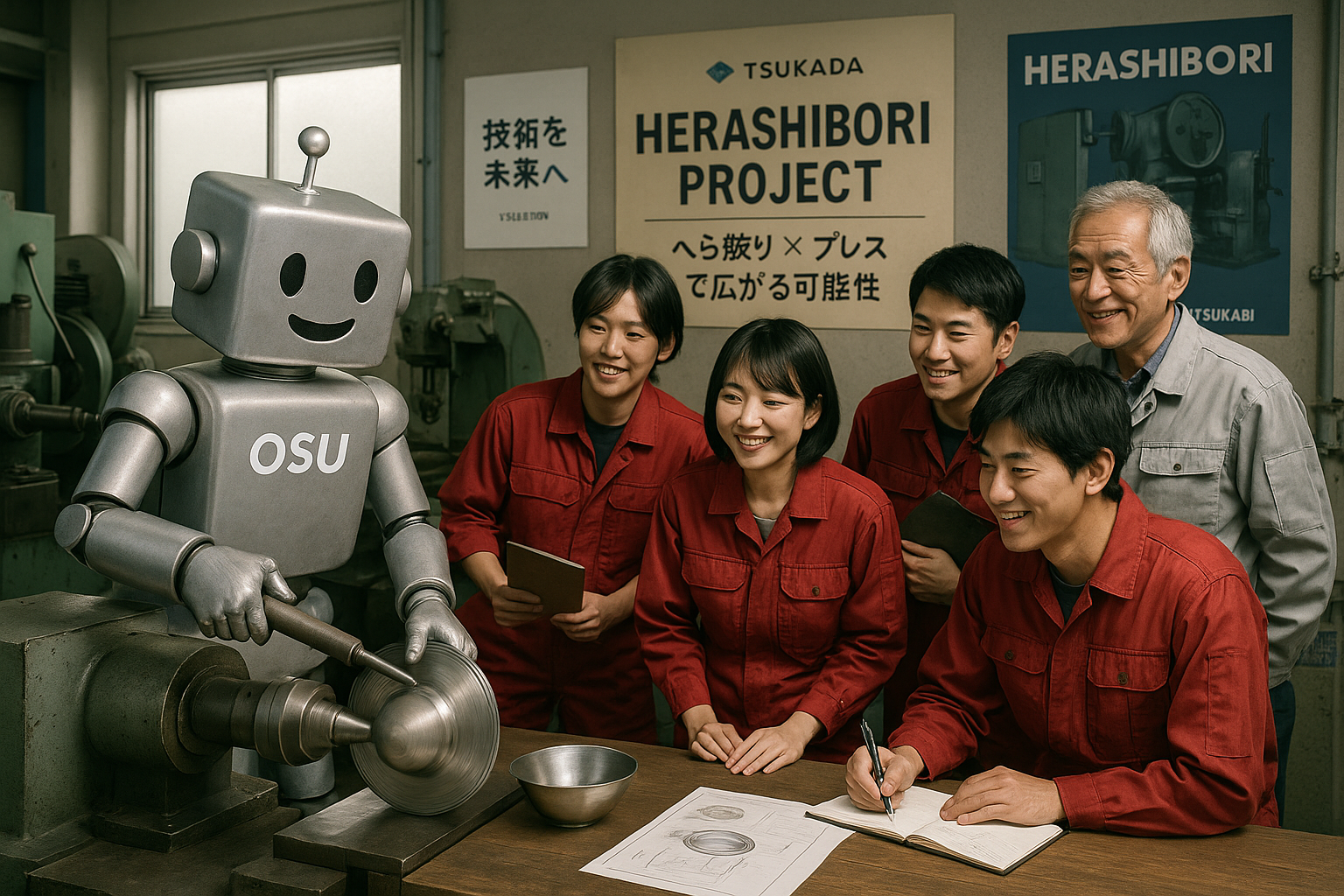

若手4名+社長、チーム5人での挑戦

へら絞りチームは、若手社員4名と社長の、合計5名で構成されています。

プレス加工の経験はあっても、へら絞りは全員が初心者。お師匠さんの指導を受けながら、毎日が試行錯誤の連続です。

「今日は、少し形になってきた!」 「あれ、昨日できたのに、今日はうまくいかない…」 「お師匠さんがやると、簡単そうに見えるのに、自分でやると全然違う」

失敗しながら、少しずつ成長していく若手たち。その姿を見ていると、「技術を継承する」ということの重みと、同時に楽しさを感じます。

へら絞り(へら押し)加工とは?

ここで、へら絞り加工について、簡単にご説明させてください。

へら絞り(へら押し)加工とは、回転する金属の板材に「へら」と呼ばれる工具を押し当てながら、円筒形状や椀形状、円錐形状などに成形する加工方法です。

へら絞りの特徴:

- 回転対称の形状に適している(円筒、椀、円錐など)

- 金型が不要または簡易金型で対応できるため、試作や小ロット生産に最適

- 職人の手と感覚で微妙な形状調整が可能

- 美しい曲面を実現できる

- 板厚が厚い素材でも対応可能

こんな製品に使われています:

- 照明器具のシェード

- 厨房機器の部品

- 自動車部品

- 楽器の部品

- 医療機器の部品

- 装飾品

- その他、円筒形状・椀形状の金属製品全般

対応可能な素材

現在、当社で対応可能な素材(挑戦中のものも含む):

- ステンレス(SUS304、SUS430など)

- アルミ(A1100、A5052など)

- 鉄(SPCC、SPHCなど)

- 真鍮

- 銅

素材によって、へらの当て方、力加減、回転速度などが変わります。お師匠さんの指導を受けながら、一つひとつの素材の特性を学んでいます。

まだまだ駆け出しですが、だからこそ

正直に申し上げます。

当社のへら絞り加工は、まだまだ駆け出しです。

お師匠さんのような熟練の技には、まだまだ遠く及びません。複雑な形状、高精度が要求される案件については、まだ対応できないものもあります。

しかし、だからこそ、こう考えています。

駆け出しだからこそ、どんな案件にも真剣に向き合える。 経験が浅いからこそ、一つひとつの仕事から学べる。 今は失敗するかもしれないが、それが次の成長につながる。

お師匠さんも、こうおっしゃいました。

「最初から完璧にできる人なんていない。大事なのは、諦めずに挑戦し続けることや。失敗を恐れず、一つひとつの仕事を大切にやっていけば、必ず技術は身につく」

この言葉を胸に、チーム5人で頑張っています。

プレス加工との相乗効果

へら絞り加工を始めたことで、予想外の効果も生まれています。

当社の本業はプレス加工ですが、「円筒形状の部品が必要だが、ロット数が少ないのでプレス金型を作るのはコストが合わない」というご相談をいただくことがありました。

こうした案件に、へら絞り加工で対応できる可能性があります。

また、プレス加工とへら絞り加工を組み合わせることで、これまでにない製品づくりも可能になるかもしれません。

技術の幅が広がることで、お客様へのご提案の幅も広がる。これが、当社がへら絞り加工を始めた、もう一つの意義だと考えています。

「こんなのできる?」まずはご相談ください

へら絞り加工について、こんなお悩みはありませんか?

「円筒形状の部品が必要だけど、ロット数が少ない」 「プレス金型を作るほどの数量ではないが、へら絞りならできる?」 「試作段階で、まずは数個作りたい」 「こんな形状、へら絞りでできるかな?」 「ステンレスのへら絞り、対応できる業者が見つからない」 「以前お願いしていたへら絞り業者が廃業してしまった」

どんな案件でも結構です。「こんなのできる?」とお気軽にお問い合わせください。

まだまだ駆け出しの当社ですが、お師匠さんの指導を受けながら、全力で対応させていただきます。できるかどうか分からない案件でも、まずは図面を拝見させてください。お師匠さんに相談しながら、可能性を探ります。

正直にお伝えします:

- できることは「できます」

- 難しいことは「お時間をいただければ挑戦できます」

- 今の技術では無理なことは「今は難しいですが、いずれ対応できるよう頑張ります」

お客様に対して、誠実にお答えすることを大切にしています。

へら絞り加工の料金について

へら絞り加工は、職人の手作業による時間がかかる加工方法です。そのため、大量生産のプレス加工と比べると、1個あたりの単価は高くなります。

しかし、以下のような場合には、へら絞り加工が有利です:

へら絞りが適している場合:

- 試作段階で、まずは数個~数十個作りたい

- 小ロット生産(数百個程度まで)

- プレス金型を作るコストが見合わない

- 形状を微調整しながら作りたい

- 深絞り形状で、プレス加工では難しい

まずはお見積もりをご確認いただき、プレス加工と比較検討していただくことをお勧めします。

技術を途絶えさせないために

最後に、改めて私たちの想いをお伝えさせてください。

へら絞りは、日本の製造業を支えてきた伝統的な技術です。しかし、職人の高齢化と後継者不在により、廃業が進んでいます。

「このままでは、技術が途絶えてしまう」

その危機感が、私たちをへら絞り加工の世界へ導きました。

まだまだ駆け出しで、お師匠さんの足元にも及びません。しかし、若手4名と社長の5人で、この技術を守り、次の世代へつないでいきたい。そして、へら絞り加工でお困りのお客様の力になりたい。

そんな想いで、毎日、ろくろに向き合っています。

お問い合わせをお待ちしています

へら絞り(へら押し)加工について、ぜひお気軽にご相談ください。

「こんな形状、できる?」 「ステンレスで、椀形状を作りたい」 「試作で10個だけ作りたい」 「以前の業者が廃業してしまって困っている」

どんな案件でも、まずはお問い合わせください。図面がなくても、手書きのスケッチでも、写真でも構いません。まずは、一緒に可能性を探りましょう。

当社のへら絞り加工、こんな方におすすめ:

- 小ロット生産をお考えの方

- 試作段階の方

- 以前のへら絞り業者が廃業してしまった方

- プレス金型を作るほどの数量ではない方

- 円筒形状・椀形状・円錐形状の金属部品が必要な方

プレス加工と合わせて、トータル対応も可能です

当社の本業は金属プレス加工です。へら絞り加工と合わせて、以下のような対応も可能です:

- へら絞り成形後の穴あけ加工(プレス)

- へら絞り成形後の切断加工

- 複数の部品を組み合わせた製品づくり

- 後加工(メッキ、研磨、塗装など)まで一括対応

ワンストップで対応できることで、お客様の手配の手間を削減できます。

おわりに:一緒に成長していきます

へら絞り加工、まだまだ駆け出しの株式会社ツカダです。

お師匠さんの指導を受けながら、若手4名と社長の5人で、日々成長しています。今日できなかったことが、明日できるようになる。その積み重ねを、楽しみながら続けています。

「技術を途絶えさせたくない」という想いと、「お客様の力になりたい」という想い。この二つを胸に、これからも挑戦を続けていきます。

どんな案件でも、まずはご相談ください。 一緒に、最適な方法を探りましょう。